26° Gruppo Sqd. ALE “Giove”

26° Gruppo Sqd. ALE “Giove”- origini e vicende organiche

Origini ( 1966 – 1967)

Seconda unità ad ala rotante costituita in ordine di tempo sull’ aeroporto di Pisa, il 26° e stato uno dei Gruppi Squadroni più prestigiosi dell’Aviazione dell’ Esercito.

Le sue origini risalgono al 1° luglio 1966 quando, a seguito del Provvedimento 900-S/15162571 del 4 giugno, era stata costituita la Sezione Elicotteri di Uso Generale (SEUG), alle dipendenze operative, addestrative, amministrative e disciplinari della Brigata Paracadutisti di Livorno. Scopo iniziale della Sezione: “fornire assistenza ai lanci umani della Brigata Paracadutisti e della SMIPAR e far fronte, nel limite delle possibilità, alle esigenze dei suddetti Reparti”.

Il suo comando veniva assegnato al maggiore dei paracadutisti, qualificato “pilota osservatore” e “pilota di elicottero”, Aldo Mangione che già dalla sede del CAALE di Viterbo, dove esercitava le mansioni di istruttore, aveva rappresentato e sostenuto la necessità di una Sezione Elicotteri in seno alla Brigata.

L’ organico iniziale era soltanto di due Ufficiali piloti subalterni ( Capitani Adriano Vegni e Giorgio Trovanelli), sei Sottufficiali (M.Ilo Magg. Silvio Picrctti, M.llo Ord. Bruno Merendi, Serg. Magg. Franco Noccorini, Serg. Magg. Matteo Sacco, Serg. Magg. Enzo Pratesi e Serg. Lucio Marcarino), due graduati e 13 militari di truppa.

I velivoli assegnati erano due elicotteri Augusta Bell AB-205 “prima serie” (“EI 250/251”), a cui se ne sarebbe aggiunto un terzo l’ anno successivo come previsto dalla dotazione organica della Sezione. Si trattava così del primo reparto periferico dell’ ALE ad essere equipaggiato con il nuovo AB-205, versione maggiorata in termini di capacità di carico, dimensioni e potenza del celebre AB-204 “Iroquois”. In relazione alla sua dipendenza operativa, la Sezione assumeva il nominativo radio di “Para”, seguito dal numero individuale dell’elicottero. Completavano la dotazione una manciata di automezzi ed alcuni apparati per le trasmissioni.

Circa le infrastrutture la SEUG si doveva arrangiare in metà hangar Savigliano binato e relativa appendice ovest, concessi in uso dall’Aeronautica Militare a partire dal 25 luglio. Le condizioni dei locali, liberati dal GEV della 46^ Aerobrigata, erano quantomai precarie, ma con grande volontà ed impegno il personale procedeva a riadattarle al nuovo impiego.

Pur essendo il suo compito primario l’ assistenza sanitaria ed il trasporto immediato di eventuali traumatizzati nel corso dell’attività aviolancistica della Brigata, la Sezione iniziava ad operare nei settori tipici di impiego della macchina ad ala rotante con particolare riferimento alle esigenze addestrative dei reparti che doveva supportare. Dalle ricognizioni delle Zone di Lancio e di Sosta, dal trasporto personale e lo sgombero feriti, passava così ai primi elisbarchi su terra ed acqua, agli sgomberi a mezzo verricello ed alle infiltrazioni di sabotatori. Con quest’ ultimi veniva effettuata dal 12 al 14 settembre la prima di una lunga serie di esercitazioni, la “Tino 6”, assicurando l’ elisbarco a mare ed il successivo recupero di nuclei speciali.

Ma il vero debutto del reparto nel settore operativo, debutto che gli avrebbe fatto guadagnare stima e prestigio, si verificava in occasione della disastrosa alluvione che colpiva la Toscana nel novembre del 1966. Gli elicotteri erano stati predisposti per la mostra statica del 4 novembre, quando all’ alba arrivò la prima richiesta di soccorso da parte del sindaco di Montelupo (FI). Su ordine del VII Comando Militare Territoriale (COMMILITER) di Firenze, la Sezione decollava subito con i due AB-205, di cui uno dotato di verricello, raggiungendo la zona di Montelupo dove iniziava a recuperare gli alluvionati dai tetti delle abitazioni rimaste isolate. Come base di rischieramento veniva utilizzato l’ aeroporto di Peretola, ma essendo questo sprovvisto di kerosene era necessario trasportarcelo.

Partecipavano alle operazioni i tre Ufficiali piloti della Sezione (all’epoca si poteva volare con un solo pilota a bordo), quattro Sott.li meccanici e tre militari di truppa. In relazione alla gravita della situazione, l’ attività veniva estesa a tutto il Valdarno mettendo a dura prova gli equipaggi specie per la precarietà e le insidie che i pochi spazi di atterraggio disponibili (tetti e argini) presentavano. Gli elicotteri infatti rimanevano danneggiati in più occasioni a seguito dell’ urto con i rami degli alberi, antenne televisive, fili e parafulmini; uno addirittura rimaneva semisommerso per l’ arrivo della piena sul campo di Peretola. Ma pur fra tanti rischi e difficoltà di natura ambientale e meteorologica, la Sezione riusciva in cinque giorni a mettere in salvo, mediante verricello o atterraggio sui tetti, circa 811 persone (nel parapiglia di quei momenti era difficile tenere il numero esatto…), trasportando inoltre materiale di soccorso ed acqua potabile per circa 100 tonnellate. Le operazioni terminavano il 9 novembre, dopo che i due elicotteri avevano svolto in 40 ore e 35 minuti di volo ogni tipo di impiego, trasportando al gancio baricentrico perfino le carcasse degli animali precedentemente imbracare dai sabotatori intervenuti nella zona con i loro gommoni. L’impegno, l’ energia e la generosità profusi in questo difficile ciclo operativo facevano guadagnare alla neocostituita SEUG un “Attestato di benemerenza” da parte del Ministero della Difesa.

I primi aviolanci da elicottero

Trattandosi di reparto alle dipendenze della Brigata Paracadutisti, particolare attenzione veniva rivolta alle operazioni di aviolancio da elicottero. Se con la tecnica della caduta libera l’ uscita del paracadutista non presentava problemi, essendo già stata sperimentata sull’ AB-204, per i lanci vincolati era necessario sperimentare la compatibilità e la sicurezza di elicottero e paracadute prima di poter omologare sia i materiali che le procedure. I primi lanci vincolati sperimentali venivano effettuati dalla SEUG dal 3 al 9 dicembre sul campo di Tassignano.

Per poter incrementare le capacità dell’AB-205 in questo settore d’impiego e superare le limitazioni dell’ allestimento adottato sul 204, il geniale Magg. Mangione aveva ideato e realizzato presso la Sezione delle attrezzature di notevole valore tecnico. Si trattava di un supporto metallico con cavo d’acciaio posizionato in alto per consentire l’ imbarco e l’aggancio di 10 paracadutisti seduti, di due “paraspigoli” in acciaio tubolare fissati alla paratia posteriore del vano di carico per evitare lo sfregamento delle funi di vincolo contro lo spigolo vivo delle portiere, ed infine di un telaio tubolare da applicare al trave di coda per impedire, in caso di autorotazione, che le borse non ancora ritirate venissero spinte dal vento relativo contro il rotore principale.

Bilancio primo anno ed evoluzione ordinativa

L’anno si concludeva con il significativo bilancio di 204, 45 ore di volo, totalizzate nei primi sei mesi di attività della Sezione.

Il 1967 portava un primo sostanziale potenziamento del reparto, con il suo adeguamento agli standard previsti dalla struttura organica dell’ Aviazione Leggera Esercito.

Il 16 febbraio intanto la Sezione era protagonista di un altro brillante exploit nell’attività di soccorso, inaugurando l’ attività di eliambulanza a favore della popolazione civile. Uno dei tré “Para” al termine della normale attività di assistenza sulla Zona di Lancio di Tassignano (LU), avvistava in località Capannoli un autovettura rovesciata fuori strada. Atterrato nei pressi del luogo dell’ incidente, l’ equipaggio estraeva dalle lamiere il ferito e lo trasportava con l’ elicottero all’ospedale di Pisa.

L’atterraggio avveniva nella striscia di prato a lato del Battistero concordata con l’ Opera della Primaziale come “ZAE” per il servizio di eliambulanza.

Il 1° luglio la Sezione partecipava con i suoi elicotteri alla grandiosa esercitazione di aviosbarco “Aquila Rossa”, organizzata a Campaldo nei pressi della Tenuta Presidenziale di San Rossore alla presenza del Capo dello Stato. Ma l’evento di rilievo era la costituzione in data 21 luglio del Reparto Aviazione Leggera (RAL) della Brigata Paracadutisti “Folgore”. Il Reparto assorbiva la preesistente Sezione Elicotteri di Uso Generale (SEUG) dotata di tre AB-205, affiancandola ad una Sezione Aerei Leggeri (SAL) equipaggiata con altrettanti L-21B e ad una Sezione Comando e Servizi. Il comando del RAL veniva mantenuto dal Magg. Mangione, mentre le tre Sezioni erano affidate, rispettivamente, al Cap. Adriano Vegni, al Cap. Francesco D’Amerio e al Cap. Giorgio Trovanelli. Tale costituzione comportava l’afflusso di nuovo personale pilota e specialista.

Il nuovo RAL veniva inoltre dotato di un proprio stemma, raffigurante il falco con il motto “come falco piombo” poi modificato in “come falchi”.

Compiti primari della Sezione Aerei Leggeri erano la ricognizione, l’osservazione, il controllo e la guida di unità motorizzate, l’aggiustamento del

tiro di artiglieria ed il servizio di corriere aereo.

Già da settembre a dicembre il RAL metteva a disposizione dell’ Arma dei Carabinieri la propria Sezione Elicotteri per la lotta al banditismo in Sardegna. I tre AB 205 ed i relativi equipaggi si rischiaravano sull’aeroporto di Cagliari Elmas dove provvedevano inizialmente ad addestrare le Squadre Cinofile alle operazioni di elisbarco. Il successivo impiego operativo si sviluppava prevalentemente nelle provincie di Nuoro e Sassari su zone impervie e disabitare, con atterraggi spesso in spazi ristretti ed accidentati.

Dal 1968 al 1975

Il 1° febbraio 1968 giungevano al RAL i primi tre SU piloti di elicottero: i Sergenti Franco Sasso, Pasquale Addeo ed Alessandro Capuzzi. Purtroppo ad aprile si verificava il primo incidente di volo, fortunatamente senza conseguenze per i due piloti (Ten. Taddei e Serg. Addeo) e gli altri occupanti. L’AB-205 “Para 259”, impegnato in una missione di ricognizione a Carpegna in previsione del Campo d’ Arma con a bordo i quadri della Brigata “Folgore”, trovandosi nella necessita di riattaccare durante l’atterraggio sul locale campo sportivo, a causa della nube di polvere sollevata, cadeva al suolo per il sovraccarico (15 passeggeri), danneggiandosi irrimediabilmente. Al termine di un avventuroso trasporto al gancio baricentrico… la fusoliera dell’ elicottero sarebbe stata collocata più tardi presso la Caserma “Vannucci” di Livorno a scopo didattico.

L’attività a favore della Brigata si faceva sempre più intensa e dopo il primo Campo d’Arma a Carpegna, il 23 luglio due AB-205 e tre L-21 si rischiaravano sull’aeroporto di Piacenza San Damiano per partecipare all’esercitazione divisionale “Grano Maturo”

L’intensa attività addestrativa svolta consentiva di chiudere l’anno con un totale di 817,30 ore di volo, di cui 501,35 effettuate dalla Sezione Aerei Leggeri e 315,55 dalla Sezione Elicotteri.

Con l’arrivo del 1969 era possibile incrementare la dotazione della SEUG a quattro AB-205, mentre quella della SAL rimaneva su tre L-21 R.

La struttura organica del RAL veniva quindi potenziata con la istituzione della Sezione Manutenzione, al comando del Cap. Trovanelli. Responsabili delle due linee, ala rotante ed ala fissa, erano rispettivamente il M.llo Pieretti e il M.Ilo Pani.

Nel corso dell’anno gli elicotteri intervenivano più volte come eliambulanza a favore della comunità civile. Le prestazioni e l’ottima capacità di carico del 205 consentivano inoltre di soddisfare richieste di altra natura come quelle provenienti dal Comando di Aeroporto per effettuare ricognizioni ed il trasporto di personale all’interno del CTR.

Prezioso si rivelava l’ impiego della SEUG anche in occasione di manifestazioni aviolancistiche a carattere sportivo, impiego che veniva inaugurato il 2 agosto 1970 in occasione del Campionato Nazionale di Paracadutismo organizzato ad Altopascio. Nuovi interventi di soccorso venivano effettuati dal 9 al 12 ottobre a seguito dell’alluvione che aveva colpito la zona di Genova. Era impiegato un AB-205 che assicurava 10 missioni di

trasporto materiale e personale a favore della popolazione locale.

Con l’ arrivo del 1971 la dotazione del RAL veniva ulteriormente incrementata arrivando a 6 AB 205 ed a 4 L-21. Si concludeva inoltre la sperimentazione delle procedure e dei materiali

per gli aviolanci vincolati da elicottero; omologati i cavi statici, a gennaio era la volta dei “paraspigoli” da parte della commissione CIMA a Viterbo.

Dal 13 al 17 febbraio due L-21 ed altrettanti AB-205 effettuavano le ricerche dei due sabotatori dispersi alle foci del fiume Serchio durante esercitazione con la canoa. Proseguiva nel frattempo il servizio di eliambulanza da parte della SEUG sulle Zone di Lancio di Tassignano, Altopascio e Cecina per il trasporto di paracadutisti incidentatisi durante l’ attività lancistica. Sempre la SEUG partecipava con quattro AB-205 dal 12 al 21 maggio alle celebrazioni organizzate a Viterbo per il 20° anniversario della fondazione dell’Aviazione Leggera Esercito. In quell’ occasione veniva consegnato alla componente il nuovo basco azzurro di specialità anche se il RAL di Pisa, per la sua forte componente di paracadutisti, sarebbe stato uno degli ultimi ad adottarlo.

Diveniva inoltre più frequente l’intervento degli elicotteri nel corso di manifestazioni sportive e patriottiche per assicurare lo svolgimento di aviolanci promozionali ed anche, come nel caso della Fiera di Bologna, di voli di propaganda.

L’annuale Campo d’Arma della Brigata, organizzato nell’area addestrativa di Carpegna dal 29 giugno al 10 luglio, vedeva la prima consistente partecipazione del RAL, che allo scopo rischieierava quattro AR-205 sull’ aeroporto di Bologna ed un L-21 su quello di Cervia. Le altre esercitazioni riguardavano i Quadri ed i Posti di Comando della “Folgore”, ma il RAL

non manca di partecipare ad esercitazioni anche Reggimentali, Divisionali, di Corpo d’Armata ed Interforze. Degne di nota la “Leopardo Rosso” e “Puma Bianco”, prime di una

lunga serie di esercitazioni svolte, rispettivamente, a livello di Gruppo Tattico e di Brigata con il concorso aereo degli AB-205 e degli L-21. Proprio la SLUG, realizzava e sperimentava con successo un supporto laterale per fissare a bordo la mitragliatrice MG.42/59, risolvendo nel contempo il problema del recupero degli elementi di nastro onde evitare che, perduti in volo, potessero danneggiare il rotore anticoppia.

In espansione era anche l’ attività lancistica. Oltre a fornire i vettori per i Corsi ad Apertura Comandata della SMIPAR, ad ottobre la SEUG organizzava il primo corso per l’abilitazione dei

piloti all’aviolancio di paracadutisti da “elicottero di uso generale”.

Da settembre intanto il RAL poteva disporre di un Ufficiale particolarmente esperto al comando della Sezione Manutenzione: il Cap. pil. Ivano Bonamici proveniente dagli specialisti.

Era possibile così affidare la riorganizzazione di questo delicato settore ad un ottimo manutentore, in grado anche di assicurare la relativa attività di collaudo in volo.

Sempre più numerose erano le richieste che giungevano al RAI. per interventi di ricerca e soccorso. Oltre al servizio di eliambulanza, dal 4 all’ 8 settembre un elicottero veniva impiegato

per la prima volta, su richiesta del Comando della 20^ Zona Militare, nelle operazioni di spegnimento degli incendi scoppiati sul Monte Argentario mediante trasporto di personale sulla linea di fuoco. Ma il ciclo che coinvolgeva maggiormente il reparto, specie sul piano emotivo, era quello svolto dal 9 al 12 novembre per le ricerche del C-130 della RAF inabissatosi nelle acque della Meloria con 46 paracadutisti della Brigata a bordo. Proprio il comandante del RAL era il primo ad avvistare il battellone d’emergenza dell’ Ercules ed a comunicarne l’ esatta posizione alla Torre di Controllo di Pisa

Il susseguirsi di così tante richieste ed interventi aveva i suoi riflessi sull’attività volativa annuale che si concludeva con il lusinghiero bilancio di 1.300,50 ore, di cui ben 855,15 effettuate dalla SEUG e 445,35 dalla SAL.

Nel giugno del 1972 veniva organizzato il primo rischiaramento campale dell’intera Sezione Elicotteri nell’ ambito del Campo d’Arma della Brigata a Carpegna. Oltre agli elicotteri, il RAL doveva trasferirvi tutto il personale ed i mezzi di supporto necessari alle operazioni. Il ciclo era suggellato il 7 luglio dalla brillante esercitazione “Leone Rosso”.

Benché di prestazioni e possibilità assai più modeste, anche gli L-21 della SAL non facevano mancare il loro supporto alle attività del 1 ° Reggimento Paracadutisti, del Battaglione Sabotatori, del Gruppo Artiglieria della Brigata e dello stesso 3° Reggimento Artiglieria Pesante Campale di stanza a Pisa. I silenziosi “Super Cub” assolvevano intatti ad una serie di compiti sicuramente meno appariscenti ma ugualmente importanti per le operazioni dei reparti al suolo, come la guida colonna, l’ osscrvazione e l’ aggiustamento del tiro, la ricognizione delle zone di schieramento, il controllo del mascheramento, il lancio messaggi, il corriere aereo ed il trasporto di ufficiali dei Comandi sui campi avanzali. Efficace in particolare era la tecnica messa a punto con il Battaglione Sabotatori per il recupero messaggi mediante raffio filato da bordo. Altro impiego delPI. 21 con i sabotatori era l’ aviorifornimento clandestino di pattuglie infiltrate in territorio ostile mediante contenitori fissati agli attacchi subalari del velivolo.

Consistente come negli anni precedenti era la partecipazione del reparto nel 1973 alle varie esercitazioni della Brigata (Gabbiano, Sparviero e Bisonte Rosso) ed all’ annuale Campo d’Arma.

A conferma dell’intensa attività svolta, la SEUG superava nel 1973 le mille ore di volo (1.066,45), staccando decisamente la SAL che con i suoi tre L-21 aveva effettuato 357,25 ore.

Il problema più grosso che si presentava per il RAL era tuttavia quello di trovare una nuova sede in quanto quella concessa dall’Aerobrigata si era rivelata insufficiente. Venivano valutate pertanto due soluzioni: realizzare la nuova sede all’interno della base e precisamente dopo l’ area del 98° Gruppo sulla testata sud, oppure realizzarla ex novo in un’altra zona individuata nel territorio delle province di Pisa o Livorno per essere completamente autonomi sotto il profilo logistico ed operativo. Iniziava così una lunga e sofferta gestazione della nuova base che si

sarebbe protratta per oltre vent’ anni, passando da un progetto all’ altro senza giungere però a nulla di concreto.

Il costante supporto fornito al 1° Reggimento Paracadutisti ed al Battaglione Sabotatori aveva modo di emergere ai più alti livelli nel giugno del 1974 in occasione delle esercitazioni a

fuoco “Bisonte Rosso”1 e “Puma Rosso” svolte a livello di Gruppo Tattico nell’ambito del Campo d’Arma. La stessa prontezza operativa del RAL. non mancava di essere valutata a livello nazionale e NATO nel corso delle periodiche esercitazioni di “allarme aereo” e “mobilità aerea”.

Con l’arrivo del 1975 diveniva esecutivo il programma di potenziamento del RAL, attraverso la sostituzione dei velivoli ad ala fissa, ritenuti non più idonei alle esigenze della Brigata, con gli “ERI” (Elicottero Ricognizione) AB-206. A tale scopo già dall’ anno precedente un Ufficiale e due Sott.li erano stati inviati presso il CAALE di Viterbo per frequentare il corso di abilitazione sul “Jet Ranger”. Li seguivano i primi specialisti destinati alla nuova linea.

Ad aprile, a seguito tuttavia delle avarie verificatesi presso alcuni reparti per la presenza nelle turbine del propulsore Lycoming T-53 L 1 1 di palette difettose, veniva deciso dall’ Ispettorato ALE il blocco precauzionale della linea AB-205. Si rendeva necessario così inviare i motori presso la ditta Piaggio di Finale Ligure, concessionaria della Lycoming, per le necessarie modifiche.

Il 31 dicembre il Col. Mangione lasciava definitivamente il comando del RAL dopo sette anni complessivi trascorsi alla guida di quello che era divenuto uno dei reparti più quotati dell’ ALE. Al suo posto subentrava il Ten. Col. Ugo De Matteis.

Da RAL a Gruppo Squadroni (1976 – 1978)

Il 20 febbraio 1976, a seguito della ristrutturazione dei reparti ALE disposta dallo Stato Maggiore Esercito Ordinamento con Foglio n. 757/151 del 22 dicembre 1975 il RAL assumeva la denominazione di 26° Gruppo Squadroni ALE “Giove”.

La sua nuova struttura organica veniva ad essere costituita da un Plotone Comando e Servizi, dal 526° Squadrone Elicotteri Multiruolo su 6 AB-205, dal 426° Squadrone Elicotteri Ricognizione su 6 AB-206 Al e dallo Squadrone Manutenzione. Il loro comando era assunto, rispettivamente, dal Ten. Renato Bovani e dai Capitani Alberto Di Fenza, Antonino Luisi ed Ivano Bonamici

In concomitanza della costituzione dello Squadrone ERI, il SAL veniva sciolto versando a Viterbo l’unico L-21 rimasto in dotazione. Inoltre a seguito delle limitazioni imposte all’impiego

dell’AB-205 dopo il blocco precauzionale della linea, dal 1° gennaio erano stati assegnati temporaneamente al reparto due AB-204B (“EI-201/222”) del CAALE di Viterbo per consentire

in linea prioritaria l’allenamento necessario al mantenimento della qualifica di “pilota operativo”.

Ciò non impediva al 26° di fornire supporto al 9° Battaglione d’Assalto “Col Moschin” (ex Btg. Sabotatori) ed alla SMIPAR per l’attività lancistica con la tecnica della caduta libera (TCL).

Il 1° luglio, intanto, dopo aver qualificato a Viterbo la prima aliquota di piloti e specialisti, era entrato in funzione lo Squadrone ERI con i sei AB 206 A1 ricevuti. I compiti iniziali assolti a favore dei Battaglioni della Brigata, del 185° Gruppo Artiglieria Paracadutisti e del 9° Btg, non erano dissimili da quelli svolti con i velivoli ad ala fissa: osservazione aerea locale, osservazione del tiro, controllo e guida di unità da combattimento, collegamento e ricognizione aerea.

Lo Squadrone EM, invece, non appena ricevuti ad ottobre i primi turbomotori revisionati (T-53 L.13B), doveva dedicare gran parte delle sue energie per completare nel piu breve tempo possibile il ciclo sperimentale avviato dall’Ufficio dell’Ispettorato ALE onde verificare il rendimento e la sicurezza della macchina. Tutto ciò consentiva al 26° Gruppo di totalizzare nel suo

primo anno di vita ben 1.979,15 ore di volo, di cui già 546 effettuate dal nuovo Squadrone ERI.

Il 1977 portava al definitivo abbandono, non senza nostalgia per i paracadutisti, del basco amaranto in luogo di quello regolamentare azzurro adottato dal CALE.

Grazie all’abolizione delle limitazioni d’impiego imposte alla linea AB-205, il solido elicottero si poteva reinserire a pieno titolo ncll ‘attività operativa della Brigata. In conseguenza di ciò, i due AB-204R venivano versati a Viterbo, rispettivamente, il 17 ed il 31 maggio.

Il 3 marzo, intanto, non appena giunta la notizia della terribile sciagura aerea di Monte Serra, un AB-206 del Gruppo era decollato per le ricerche individuando alcuni frammenti dell’ Hercules, ma senza poter tuttavia completare la missione a causa della scarsa visibilità presente sulla zona. Altri voli erano stati assicurati dallo Squadrone EM con l’AB-204 nei giorni e

nelle settimane successive per le riprese aeree e per il trasporto di personale in zona. Il 6 aprile un AB-205 assicurava invece il trasferimento in aeroporto, mediante reti fissate al gancio baricentrico, dei motori e dei resti più ingombranti del velivolo recuperandoli direttamente sul luogo dell’impatto.

Al momento di tirare le somme, il 26° aveva superato la soglia delle 2.000 ore di volo annue (2.077,50), di cui 1.220,10 effettuate dallo Squadrone EM e ben 857,40 dallo Squadrone ERI.

Dal 1978 al 1980

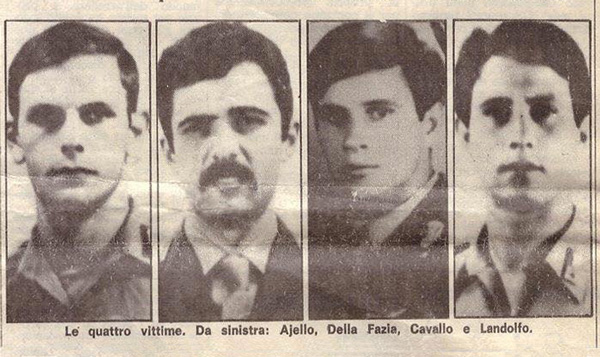

Il 1978 si apriva purtroppo con un grave incidente di volo. La mattina del 27 febbraio l’ AB 206 “Para 538”, nel corso di un volo di trasferimento a Firenze, impattava contro una linea dell’ alta tensione in località Cerreto Guidi (FI), provocando la morte dei quattro Sott.li a bordo: M.Ilo pil. Rosario Cavallo, Serg. Magg. Antonino Landolfo, Serg. Magg. Angelo Ajello, Serg. Magg. Aldo Della Fazia. La tragedia riportava l’attenzione su una delle insidie più temibili per il volo a bassa quota degli elicotteri, proprio alla vigilia di un ulteriore specializzazione del Gruppo al volo tattico.

Pochi giorni dopo, un’altra sciagura, il deragliamento di un convoglio ferroviario a Fornacette (PI), vedeva il 26° in prima linea con i suoi elicotteri nelle operazioni di soccorso per il trasporto dei feriti più gravi ed il collegamento veloce con la zona.

Cresceva anche il numero di ore di volo destinate dallo Squadrone EM all’attività lancistica, specie per gli aviolanci TCL dimostrativi effettuati dal CSE e dal 9° Battaglione allo scopo di

propagandare l’ arruolamento nei paracadutisti. Fra le varie località toccate, Milano in occasione della “Giornata della Pace” con un lancio nella suggestiva cornice di Piazza del Duomo

Il 12° ottobre il 26° aveva il suo battesimo del fuoco nell’ambito dell’esercitazione ALE “Ippogrifo 78” organizzata a Salto di Quirra in Sardegna. Per la prima volta un elicottero del

Gruppo, ai comandi del Magg. Di Fenza e del Ten. Barsottelli, impiegava operativamente l’armamento offensivo di bordo ( sistema M.21 ), aprendo la strada alla successiva qualificazione degli altri equipaggi presso la Scuola di Tiro di Perdas de Fogu. Il 20 ottobre veniva inaugurato a Cerreto Guidi il monumento realizzato in memoria dei caduti del “Para 538”.

Ma il 1978 era anche un anno contrassegnato da incomprensioni e dissapori con il C0mando della 46^ Aerobrigata. A seguito della necessità di sgombrare una parte dei magazzini

MSA dal materiale del vecchio C-119, il comandante dell’ aeroporto sfrattava dall’ hangar gli elicotteri del 26°, facendo innalzare al suo interno un gabbione metallico per separare la zona magazzino dal resto dei locali occupati dal Gruppo. Così per circa sei mesi gli elicotteri dovevano rimanere parcheggiati all’aperto, con grave rischio di danneggiamento, in attesa che l’intervento dei Comandi superiori ponesse fine a questa assurda situazione.

L’incidente riproponeva tuttavia la necessità per il Gruppo di una nuova base e tra i vari siti valutati nel corso degli anni (l’area sulla testata sud della base, il campo di Stagno, l’ex stabilimento cinematografico “Cosmopolitan” a Tirrenia, la Piazza d’Armi alla Cittadella e l’ aeoporto di Pontedera) quest’ ultimo appariva come il più idoneo.

L’attività addestrativa con i reparti della Brigata si intensificava ulteriormente nel 1979, nel corso del quale non mancavano le occasioni di verifica con il Campo d’Arma e le esercitazioni “Nibbio Bianco” e “Falco Rosso”.

Particolare cura veniva posta dal 26° anche nell’attività da parata. Il 25 aprile, in occasione del primo giuramento solenne degli allievi paracadutisti organizzato fuori dalle mura della SMIPAR presso l’Arena Garibaldi, il Gruppo allestiva una stupenda formazione di tre AB-206 ed altrettanti AB-205, dotando quest’ ultimi di fumogeni tricolore

fissati ai pattini.

L’attività promozionale, anch’essa in espansione, portava lo Squadrone EM ad aviolanciare gli uomini della SMIPAR in luoghi tra i più belli e suggestivi della penisola. Già sulla citta di Pisa, dopo aver consentito al CSE di centrare nel 1978 la stupenda Piazza dei Miracoli, gli infaticabili AB-205 il 24 giugno, in occasione della XXIV Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, assicuravano un aviolancio di precisione addirittura sul Ponte di Mezzo.

Il 15 ottobre veniva svolta nel porto di Livorno la prima esercitazione di antinquinamento marino in collaborazione con la ditta SOGESTA per la delimitazione ed il recupero di idrocarburi fuoriusciti da una petroliera a seguito di incidente.

Era iniziato nel frattempo il primo intervento dell’ALE all’ estero e precisamente in Libano sotto l’ egida dell’ ONU. Alle operazioni dello Squadrone “Italair”, il 26° contribuiva con un proprio Sott.le pilota, il M. Ilo Baldissera.

Il 1980 era contrassegnato dalla partecipazione del Gruppo ad importanti esercitazioni come la “Condor Bianco” ad Ampugnano (SI), la “Astore Bianco” a Batignano (GR), la “Falcone Rosso” e la “Falco Bianco” entrambe svolte sul poligono di Monte Romano (VT).

Dall’inizio dell’estate il 26° si era dotato inoltre di un proprio stemma di Gruppo raffigurante il pianeta Giove, coniato su medaglia dal prof. Fascetti.

Dal 1981 al 1989

Il 23 marzo 1981, con Foglio n.10/15 dello SME, venivano istituire le Sezioni Maggiorità e Personale, OAI, Logistica ed Amministrazione. Consistente era la partecipazione del Gruppo alle esercitazioni “Airone Bianco 81” in località Tre Poggioli (BO) e “Aquila Bianca 81”, quest’ ultima con l’occupazione dell’aeroporto di Grosseto mediante operazioni di aviosbarco ed elisbarco.

Il 1982 segnava tuttavia l’inizio di nuove forme d’impiego con i reparti della Brigata nell’ambito di un potenziamento delle capacità operative del paracadutista nella sua azione sul terreno. L’interdizione e controinterdizione d’area, così come il combattimento nei centri abitati divenivano parte essenziale dell’addestramento avanzato dei reparti, richiedendo un

supporto sempre più specializzato del Gruppo elicotteri. Di conseguenza maggiori energie dovevano essere dedicate al volo tattico, alle infiltrazioni e le esfiltrazioni, all’affinamento delle tecniche di presa di terra dall’elicottero ed all’ impiego dei sistemi d’arma in dotazione.

Le prime esercitazioni di interdizione d’area e di combattimento negli abitati venivano svolte, rispettivamente, il 27 febbraio a Monteverdi Marittimo

PI) e Pavullo (MO), e l’11 novembre a Villafranca in Lunigiana (SP) nell’ apposito poligono realizzato in un ex polverificio lungo il fiume Magra.

La riqualificazione passava anche attraverso i nuovi simulatori di volo acquisiti dal CALE di Viterbo dove i piloti iniziavano a recarsi per delle sessioni periodiche di mantenimento della capacità operativa.

Sul piano ordinativo vi era da segnalare il potenziamento della struttura organica del Gruppo con la costituzione del Plotone Servizi Infrastrutturali. Proseguiva a pieno ritmo l’ attività di soccorso. Il 10 luglio e nei giorni successivi il Gruppo interveniva anche in supporto della 46^ Aerobrigata per trasportare personale a Greve in Chianti (FI) a seguito della sciagura aerea del G.222 antincendio. Nei giorni 10 e 11 ottobre partecipava inoltre alla prima esercitazione “SATER” sull’ Appenino Tosco-Emiliano, dedicata alle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità.

Il Gruppo continuava intanto ad assicurare il suo supporto all’ Ufficio Studi ed Esperienze della SMIPAR, impegnato in quel periodo nella definizione e sperimentazione del nuovo “paracadute d’arma” per le Aviotruppe.

Il nuovo ciclo addestrativo avviato con la Brigata si intensificava a nel 1983 con esercitazioni periodiche di combattimento nei centri abitati (“Istrice”) e di interdizione d’area (“Mangusta”), quest’ultime svolte nelle province di Grosseto e Siena.

Di particolare interesse era poi l’ addestramento al volo strumentale simulato avviata con il 205 per sfruttare al meglio la strumentazione della macchina in caso di emergenza. La sperimentazione veniva curata dai M.Ili Ceragioli e Bandini mediante l’esecuzione di procedure NDB/VOR e GCA.

Nel 1984 iniziava la collaborazione con il Centro Nazionale Soccorso Alpino per le attività di ricerca e soccorso in montagna. Le relative esercitazioni venivano organizzate in località Campocatino sulle Apuane, addestrando gli operatori alla discesa ed al recupero mediante verricello.

Equipaggi del 26° iniziavano anche ad operare nell’ambito della campagna antincendio organizzata dall’ALE in Sardegna, dopo essere stati abilitati all’ impiego della benna presso il 21° Gruppo Squadroni di Cagliari Elmas. La partecipazione alle campagne annuali nell’isola si sarebbe protratta per oltre dieci anni.

Nel 1985 l’addestramento alle operazioni di Protezione Civile diveniva ancora più intenso, affiancando alla “SATER” l’esercitazione “PROTEX”, svolta a livello interforze dal 22 al 24 ottobre sull’aeroporto di Peretola. In campo tattico invece il Gruppo partecipava alla prima esercitazione della neocostituita FIR (Forza Intervento Rapido) organizzata il 16 dicembre a Monte Romano.

L’intensa attività di soccorso svolta dal reparto trovava un importante riconoscimento ufficiale nel conferimento da parte del Comune di Firenze dello “Scudo di San Martino“.

Proseguivano con eguale energia ed entusiasmo anche le altre attività del Gruppo. Impegnativi voli tattici si alternavano a continui aviolanci FDV e TCL e ad elisbarchi su terra e mare, ma non mancavano le occasioni (manifestazioni e Feste della specialità paracadutisti) per allestire delle stupende formazioni da parata.

Oltre alle due edizioni annuali della “Mangusta” svolte nel grossetano, il Gruppo nel 1986 aveva modo di partecipare all’esercitazione “FIR I/86” organizzata il 18 giugno a Capo Teulada in Sardegna con un intervento reale a fuoco. La successiva “2/86” si svolgeva a Torreveneri (BR) dal 18 al 26 novembre.

Nei due anni successivi l’impiego tattico raggiungeva vertici storici. Nel solo 1987 il Gruppo assicurava in ambito Brigata due esercitazioni “Istrice” ed una “Mangusta”, mentre sotto il Comando della Regione partecipava a ben tre esercitazioni della FIR, di cui una (“2/87”) organizzata a Gioia Tauro in Calabria e le altre a Monte Romano. Infiltrazioni ed elisbarchi venivano inoltre effettuati a settembre nel corso delle esercitazioni interforze NATO “Aquila Bianca” sull’aeroporto di Grosseto e “Display Determination” sull’aeroporto di Rimini. Sempre nel 1987 aveva inizio poi la “campagna tiri” in Sardegna, organizzata con frequenza biennale per il mantenimento della capacità operativa degli equipaggi sui sistemi d’arma M.21 ed M.27 in dotazione rispettivamente all’AB-205 e all’AB-206.

A tutto questo si aggiungevano nuovi impieghi ed attività sperimentali come la semina mine mediante contenitori fissati al gancio baricentrico e gli aviolanci TCL di paracadutisti “in tandem” realizzati con i nuovi equipaggiamenti acquisiti dalla Brigata.

Altrettanto intenso era l’impiego nel settore della Protezione Civile. Dal 20 luglio all’ 8 agosto il Gruppo rischierava un EM-2 e due equipaggi sull’aeroporto di Bergamo Orio al Serio per partecipare alle operazioni di soccorso in Valtellina a seguito della disastrosa alluvione che aveva colpito la zona.

Nel 1988 le esercitazioni “Istrice” salivano addirittura a quattro e le “Mangusta” a due, mentre venivano svolte ben tre esercitazioni tattiche nell’ ambito dei rispettivi Campi d’Arma “Calabria” organizzati dalla Brigata nel periodo novembre-dicembre con rischiaramento di quattro AB-206 e tre AB-206 sull’aeroporto di Vibo Valenzia. Si trattava in questo caso di un teatro operativo di particolare interesse sia per l’ampia disponibilità di zone adatte allo svolgimento di operazioni tattiche, sia per la possibilità attraverso le esercitazioni di intensificare la presenza dello Stato in un’area interessata da gravi fenomeni malavitosi come l’Aspromonte.

Ma il 1988 era anche l’anno del primo Squadron Exchange effettuato con un reparto di elicotteri straniero. Dal 14 al 18 giugno l’AB-205 “Para 287”, con a bordo il Cap. Piferi, il Cap. Nicolosi del CALE di Viterbo, ed i M.Ili Baldissera e Ceragioli, si rischiarava sulla base aerea di Ansbach in Germania, sede dell’ l lth Aviarion Group CBT dell’ US Army. I piloti italiani avevano modo così di partecipare a delle interessanti missioni addestrative a fianco dei colleghi americani sugli elicotteri OH 58D “Super Scout” e UH-60.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel 1988, anche i successivi campi d’Arma della Brigata venivano organizzati in Aspromonte richiedendo il rischiaramento annuale degli elicotteri sul campo di Vibo Valentia. Gli equipaggi avevano modo così di addestrarsi ad un impiego assai “spinto” dell’AB-205, con operazioni in quota ed in presenza di temperature esterne anche elevate, utilizzando spazi ristretti per gli elisbarchi.

Nella primavera del 1989, con l’ avvio di una nuova operazione ALE all’ estero presso la lontana Namibia, il 26° non manca di dare il suo contributo al contingente UNTAG, inviando uno dei suoi piloti, il m.llo Alessandro Pampana,

II 19 dicembre rientravano in sede i primi tre piloti del Gruppo abilitati a Viterbo sull’ AB-412 in previsione della sua consegna al reparto. Si trattava del cCp. Maccheroni e dei M.Ili Bandini e Ceragioli.

Verso il potenziamento (1990 – 1994)

Con l’arrivo degli anni 90 sembrava aprirsi una nuova era per il Gruppo, essendo stato inserito nei programmi di potenziamento dell’ALE. Il lungo

iter per la realizzazione della nuova base aveva portato intanto alla scelta definitiva dell’ aeroporto di Pontedera, a seguito della quale era stata avviata la procedura per il passaggio del sedime dal Demanio Aeronautica al Demanio Esercito. Il progetto era già pronto ma non solo, i programmi dell’ ALE prevedevano di costituirvi un vero e proprio Raggruppamento dotato di elicotteri da attacco, multiruolo e da trasporto medio per supportare la Brigata Paracadutisti anch’essa destinata ad un sostanziale potenziamento.

Gli appuntamenti operativi del 1990 venivano affrontati così con rinnovato entusiasmo da parte del personale, nella consapevolezza di essere alla vigilia di qualcosa di veramente grande per il reparto. Tra l’altro nel corso dell’ esercitazione a fuoco “Condor Rosso”, svolta dal 18 al 28 settembre a Carpegna, il 26° aveva modo di operare insieme ai “Centurions” statunitensi, i potenti CH 47D del 502nd Aviation Regimenr dell US Army rischiarati ad Aviario.

Dal 4 all’ 8 giugno inoltre era stato organizzato in sede il 1° Corso Informativo CRI per qualificare il personale della Croce Rossa all’impiego dell’elicottero in operazioni di soccorso.

L’esperienza operativa in Namibia da poco conclusasi, aveva consentito di avviare intanto il programma di “aggiornamento avionico superiore” della linea EM-2.

Il 1991, apertosi con la Guerra del Golfo, era foriero di nuove operazioni all’estero. Ad aprile infatti veniva organizzata l’ operazione “Airone” per portare soccorso alle popolazioni del Kurdistan, inviando a Zako un contingente della Brigata “Folgore” supportato da un reparto di formazione ALE. A quest’ultimo il 26° forniva due piloti (Cap. Napolitano e M.llo Pampana) ed altrettanti specialisti (Serg. Magg. Di Maggio e Serg. Sechi),

A giugno il Gruppo metteva a disposizione i propri AB-205 del XXI Campionato Mondiale di Paracadutismo CISM organizzato a Tassignano; nello stesso mese partecipava anche all’ ultimo Campo d’Arma svolto dalla Brigata in Calabria.

Con il 1992 la logistica del Gruppo subiva un significativo incremento. Dopo la nuova Sala Operativa realizzata nel 1987 presso gli ex locali del La

boratorio Fotografico della 46^ la successiva sistemazione in container degli uffici dello Squadrone Manutenzione e la realizzazione della Sala Convegno Unificata, venivano acquisiti nuovi container abitativi per distaccarvi gli Squadroni di Volo ed il Plotone Comando.

Miglioramenti erano stati apportati anche alla sistemazione interna dell’ hangar, isolando il settore manutentivo riscaldato da quello usato per aviorimessa. Tutto questo in attesa della nuova base che, con l’ aumento progressivo del personale e nel futuro a medio termine

della stessa dotazione di elicotteri, risultava più che mai indispensabile.

Numerose e di notevole interesse erano le esercitazioni effettuate nel corso dell’ anno, di cui alcune finalizzate all’ eliminazione di forze nemiche ed all’ occupazione preventiva di posizioni ( “Lontra” ). Veniva svolta inoltre sull’ aeroporto di Siena una esercitazione propedeutica alla “FARFADET”, manovra italo franco-spagnola organizzata ai primi di giugno in Francia a cui il Gruppo partecipava con 5 Ufficiali e 2 Sott.li. Altre attività addestraitive riguardavano i voli notturni con atterraggi in area tattica.

La nuova missione avviata nel frattempo dall’ ALE all’estero, per il monitoraggio UEO dei fragili confini della Bosnia, vedeva nuovamente la partecipazione di uomini del 26°. Questa volta erano partiti da Pisa il Cap. Napolitano e il M.Ilo Goglia.

Nel campo della Protezione Civile il Gruppo interveniva con lo Squadrone EM il 13 giugno in località Carignano (LU) per posizionare, mediante trasporto al gancio baricentrico, i blocchi di cemento necessari ad arginare lo straripamento di un corso d’acqua. Nello stesso mese gli equipaggi si addestravano all’impiego della benna flessibile Bamby Bucket nella zona di Santa Luce (PI).

L’anno si concludeva con Ravvio della più grande operazione mai svolta dalle Forze Armate italiane dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’operazione “Ibis” per riportare la pace in Somalia. Alla formazione del Gruppo Squadroni “Italhely” distaccato sull’aeroporto di Mogadiscio ed alla sua attività operativa nell’ arco di 15 mesi, il 26° contribuiva con i propri piloti e specialisti.

Malgrado la presenza di mezza Brigata in Somalia, l’attività addestrativa nel 1993 si manteneva sempre intensa. Tra le esercitazioni svolte, tre avevano luogo a Villafranca Lunigiana per la “scuola di tiro” dei missili controcarro Milan. Dal 1° all’ 11 luglio inoltre il Gruppo si rischiarava in campagna con tre EM ed altrettanti ERI per l’esercitazione “EIDES 93/1”. Purtroppo questo ciclo addestrativo era turbato dall’incidente di volo occorso il giorno 10 allo stesso comandante di Gruppo, Ten. Col. Pierangelo Corradi, mentre effettuava con il Serg. Magg. Roberto Del Gobbo una missione “scout” a bassa quota. Il loro elicottero, l’AB-206 “Para 574”, impattava contro una linea elettrica distruggendosi al suolo, ma entrambi se la cavavano con fratture varie. A sostituire il Ten. Col. Corradi, durante la sua assenza dal reparto, era il Ten. Col. Renato Bovani che due

mesi più tardi lasciava il comando del Gruppo al Ten. Col. Primo Piferi.

Intanto dal 13 giugno il reparto aveva assunto la nuova denominazione di Gruppo AV.ES. (Aviazione Esercito) conseguente alla trasformazione avvenuta in seno alla componente.

Dal 18 al 28 ottobre il 26° partecipava inoltre all’ esercitazione interforze NATO “Ardente” organizzata nelle province di Grosseto e Siena. Con il rientro della Brigata dalla Somalia, l’attività addestrativa nel 1994 diveniva ancora più intensa. Oltre alle consuete esercitazioni di “scuola tiro”

a Monte Romano ed a Carpegna, ed alle varie “Istrice” e “Mangusta”, il 26° aveva modo di distinguersi nel corso dell’ esercitazione “Aquila Bianca” svolta a livello di Reggimento sull’aeroporto di Siena Amipugnano.

Dal 1995 al 1996

Altrettanto intenso era il 1995, con ben nove esercitazioni di eliminazione forze nemiche, quattro “Istrice”, tre minori a fuoco sul poligono di Monte Romano e quattro, sempre a fuoco, per “liberazione ostaggi” con distaccamenti operativi di incursori. Altre due, a livello di Gruppo attico, l’ “Aquila Bianca” e la “Nembo 95”, venivano svolte rispettivamente a Siena e ad Altopascio.

Il Gruppo aveva modo poi di dimostrare la sua prontezza operativa in occasione dell’ esercitazione “ORT” (Operative Reidiness Test) organizzata

il 30 maggio rischierandosi al completo con tutti e sei gli EM-2 e gli ERI-3 in campagna, in località Cenaia.

A differenza della nuova base, ciò che si sbloccava, era la consegna di nuove macchine. Il 17 luglio 1996 giungevano infatti da Casarsa (PN) i primi

tre AB-412 (“EI-459/469/471”) assegnati al 26° per formare uno Squadrone di EM-4. Tale assegnazione era inserita in un più vasto programma di potenziamento del Gruppo, prescelto per essere trasformato in 6° Reggimento AVES. Come nome il 26° proponeva “Deneb”, stella principale della costellazione del Cigno. In previsione della sua costituzione venivano assegnati al Gruppo altri Ufficiali, rinforzandone l’ organico.

Nel frattempo il reparto aveva superato brillantemente la prova di standardizzazione nell’ambito dall’esercitazione di prontezza operativa organizzata dal 1 febbraio al 1 marzo sull’aeroporto di Pisa e sulle zone addestrative limitrofe. I suoi elicotteri avevano partecipato successivamente ad altre esercitazioni, tra cui la “Eolo 96” a livello UEO.

Significativa era anche l’attività di soccorso svolta. A giugno la tragica alluvione dell’ Alta Versilia impegnava a fondo gli elicotteri del Gruppo in missioni di trasporto personale e materiale di soccorso, nonché in ricognizioni dell’ area sinistrata.

Il debutto all’estero (1997 – 1999)

L’intervento delle nostre Forze Armate in Bosnia nell’ ambito dell’ operazione multinazionale NATO “Decisive Endeavour”, forniva l’ occasione al

26° di partecipare per la prima volta come Gruppo ad una operazione all’estero. Mentre in precedenza il suo intervento era avvenuto in seno a reparti ALE di formazione, nel gennaio del 1997 il 26° si poteva trasferire in Bosnia con il suo (comando, i suoi elicotteri ed i relativi supporti.

La partenza dei quattro AB-205 assegnati all’ operazione avveniva il 28 gennaio, via Amendola-Ploce, con arrivo sul campo di Rajlovac (Sarajevo),

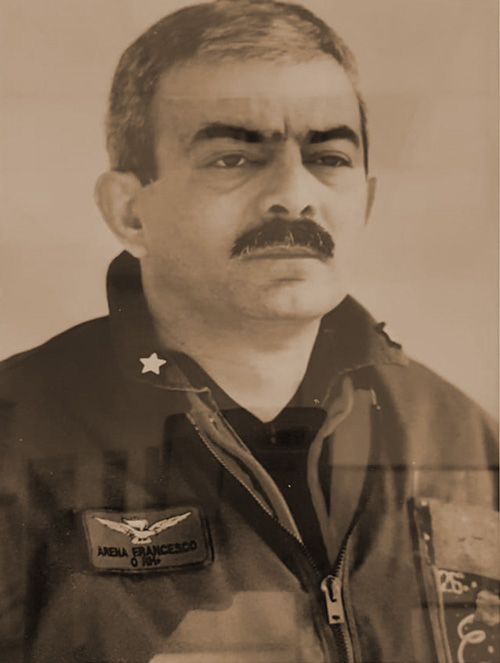

sede di rischieramento, il giorno 30. A Pisa rimaneva il “Distaccamento del 26° Gruppo” al comando del Magg. Alfonso Napolitano, mentre il comandante di Gruppo, Ten. Col. Francesco Arena, ed il suo staff prendevano dimora sul campo bosniaco.

Compito del 26° era quello di operare nll’ ambito di un battaglione di elicotteri “KATALAT”, formato da reparti francesi, tedeschi e spagnoli, in supporto alla Brigata Multinazionale Nord da cui dipendeva operativamente e giurisdizionalmente. Allo scopo il Gruppo rischiarava in Bosnia una forza compresa tra i 50 ed i 60 uomini, di cui 12 piloti e 10 specialisti di bordo destinati alla condotta operativa dei quattro EM-2.

Le infrastrutture logistiche disponibili sul campo di Rajlovac, già sede della Scuola di Volo dell’ Accademia Aeronautica serba, erano alquanto fatiscenti a causa dei danni arrecati dalla guerra, per cui il personale al suo arrivo doveva provvedere a riadattarle nonostante i rigori dell’inverno balcanico.

Al Gruppo italiano veniva richiesto di assicurare “on call” l’ evacuazione sanitaria (MEDEVAC) ed il supporto tattico diurno e notturno alle unità inquadrate nella Divisione Multinazionale Sud Est. L’attività comprendeva quindi missioni di trasporto tattico e logistico, ricognizioni, scorte armate e missioni di supporto di fuoco. Di particolare valore addestrativo era la possibilità offerta agli equipaggi di impiegare operativamente gli NVG (NightVision Goggles) anche in missioni MEDEVAC, acquisendo un’esperienza preziosa in questo nuovo settore.

Grazie all’impegno ed alla capacità del personale, in breve tempo il 26° riusciva a distinguersi in tutti i settori, da quello operativo a quello logistico.

Particolarmente utile si rivelava il 205 nel trasporto del personale presso le postazioni e gli osservatori situati in collina e in montagna, tra cui quello del Monte Igmar a quota duemila metri. I rischi che presentavano queste missioni non erano pochi, sia per l’ esistenza di zone interdette al sorvolo causa la presenza di minacce antiaeree, sia per la necessità di volare anche su zone minate dove un eventuale atterraggio d’emergenza poteva avere conseguenze assai gravi.

Malgrado questi rischi, il 26° riusciva a portare a termine delicate missioni come quelle effettuate in occasione della visita del Pontefice a Sarajevo

nei giorni 13 e 14 aprile 1997. Oltre all’attività informativa preventiva durante cui era stato sventato il pericolo di un attentato, il Gruppo assicurava la ricognizione e la protezione degli itinerari, tenendosi pronto ad interventi di evacuazione qualora si fossero presentati pericoli improvvisi durante lo svolgimento della visita. In altri frangenti operativi, gli elicotteri avevano dovuto montare l’armamento di bordo per proteggere di notte gli spostamenti di forze speciali.

La permanenza del 26° in Bosnia aveva termine il 4 giugno con la partenza degli elicotteri per l’Italia. Duecentododici missioni, per un totale di

371 ore volate di giorno e di notte ricevendo l’elogio dei vertici NATO, erano il lusinghiero bilancio del primo ciclo operativo svolto dal Gruppo all’estero. Molti gli insegnamenti ed i ritorni addestrativi: dalla collaborazione ed integrazione multinazionale, alle operazioni con procedure NATO e tecniche di volo avanzate.

Il dopo Bosnia si apriva infatti come un periodo di ripensamento sulla struttura ed i compiti del reparto, aggravato purtroppo dalle carenze tecnico-logistiche manifestatesi in tutta l’AVES a causa dei ripetuti tagli apportati al bilancio della Forza Armata. Prova ne era lo Squadrone Exchange organizzato nel maggio del 1998 con i colleghi del 4° RHCM dell’ ALAT, anch’essi reduci dalla Bosnia, in occasione del quale i

cinque piloti ed i tre specialisti inviati dal Gruppo dovevano raggiungere la base di Nancy senza elicotteri per risparmiare ore di volo.

Con l’ arrivo dell’ estate il Gruppo doveva fornire per la prima volta il suo concorso nelle operazioni antincendio direttamente dalla base di Pisa. Allo scopo metteva a disposizione del COAU l’ AB-205 e l’equipaggio di “pronto impiego” giornaliero.

A settembre il Gruppo aveva modo di partecipare anche ad una esercitazione multinazionale dell’ACE Rapid Reaction Corps (ARRC), l’ “Assegai Eyes 98” organizzata nella Toscana e nell’ Alto Lazio, impiegandovi due AB-205.

Per fronteggiare la minore disponibilità di ricambi e semplificare l’attività manutentiva, veniva deciso di cedere i tre AB-412 in dotazione e standardizzare successivamente tutta la linea di volo del Gruppo sull’ AB-205, in attesa di ricevere nuove macchine. Tutto ciò nell’ambito di un progetto di riorganizzazione e specializzazione del reparto alle “operazioni speciali” da condurre con il 1° Reggimento Carabinieri

Paracadutisti “Tuscania” ed il 9° Reggimento d’Assalto “Col Moschin”, da sempre assidui utilizzatori degli elicotteri del 26°.

Il primo AB-412 lasciava il reparto a luglio; l’ultimo a novembre, in conseguenza di cui il giorno 16 dello stesso mese gli Squadroni venivano riconfigurati su tre Sezioni ciascuno, assumendo la nuova numerazione di 261° e 262°.

Il 1999, ultimo anno prima dell’ ingresso nel nuovo millennio, si è aperto poi il 26° come l’anno decisivo per la definizione del suo assetto futuro. Molti i problemi sul tappeto: dalla realizzazione della nuova base da troppo tempo rimandata, all’ acquisizione di nuove macchine dedicate agli impieghi speciali con cui rinsanguare la linea di volo.

Nel frattempo il Gruppo non ha mancano di assicurare il suo supporto al neocostituito 7° Reggimento AVES “Vega” di Rimini, fornendo elicotteri

AB-205 ed ai primi di luglio anche un equipaggio di volo ed un team di terra con relativo shelter per il ciclo operativo in Macedonia, lo stesso ha fatto a settembre per la missione di pace a Timor Est, fornendo suo personale.

Tuttavia la ristrutturazione avviata in seno all’AVES chiude sicuramente un’epoca anche per il 26° Gruppo, ma i suoi oltre trent’anni di splendida storia costituiscono un patrimonio spirituale e professionale che consentirà di affrontare ogni trasformazione.

Tratto da “Volando sul campanile” di Paolo Farina