Roberto

Roberto

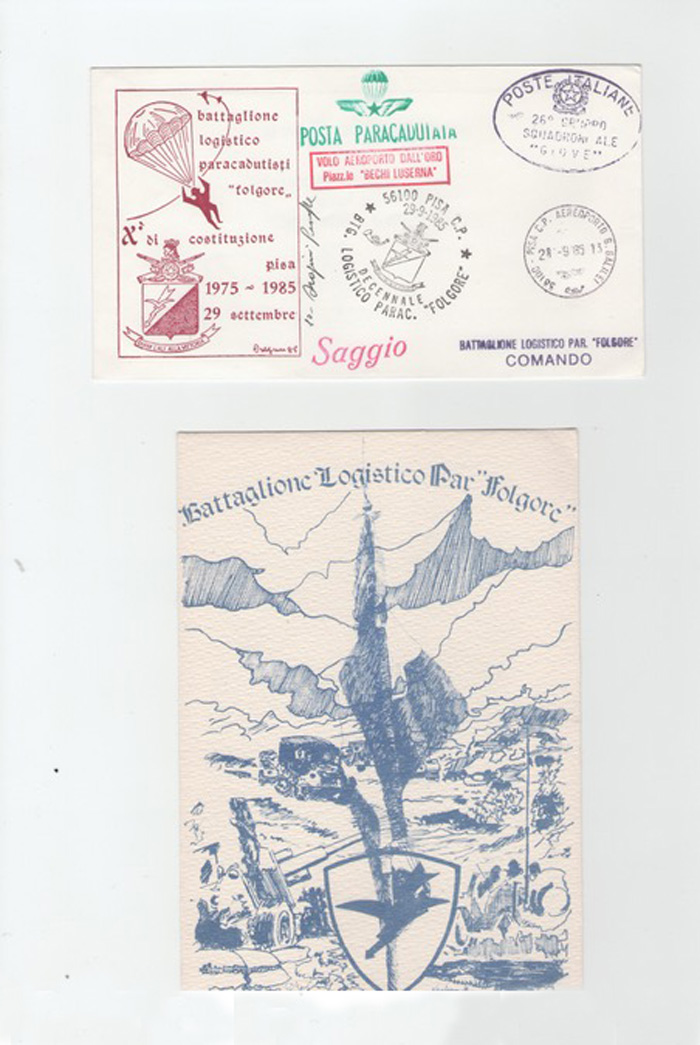

Cartolina commemorativa del decennale del battaglione Logistico

Cannone da 105/28

Cannone da 105/28

Materiale di artiglieria di corpo d’armata costruito per il traino animale, adattato al traino meccanico

Bocca da fuoco

Di acciaio al nichelio, a corpo di artiglieria, cerchiata in culatta con manicotto.

Congegno di chiusura

A vite leggermente eccentrica; a manovra rapida, senza scorrimento (per speciale conformazione)

Affusto

A ruote, a deformazione, a coda unica, a scorrimento sulla sala. Lungo rinculo costante. Freno di sparo a controasta centrale, con valvola per il freno di ritorno. Ricuperatore idropneumatico

Dati numerici principali

Cannone

Lunghezza totale mm. 2987

Rigatura (a passo costante sinistrorsa) righe 40

Peso del cannone (con otturatore) kg. 850

Affusto

Altezza del ginocchiello mm. 1220

Settore orizzontale di tiro 13° 5′

Settore verticale di tiro -5° +37°

Lungh. Totale del pezzo in batteria mm. 6450

Lunghezza di rinculo normale mm. 1200

Carreggiata mm. 1650

Diametro delle ruote mm. 1330

Peso del pezzo in batteria (con scudi) Kg. 2470

Velocità iniziale proietto m. 565

Gittata (massima) m. 11200

Meccanico: si esegue disponendo il pezzo su carrello elastico a ruote interne a quelle dell’affusto ed avente carreggiata di mm. 1480. Peso della vettura-pezzo: kg. 2795.

Il carrello elastico, con l’adattamento di alcune parti, si trasforma in avantreno per il traino in terreno vario.

Composizione della batteria

La batteria è composta da 4 cannoni, 4 trattori, 2 mitragliatrici e 7 autocarri. Lo scaglione pezzi porta 76 colpi per pezzo (26 colpi sul trattore; 50 colpi sull’autocarro)

Velocità oraria stradale da 12 a 20 km.

Profondità della colonna della batteria m. 260

Tempo della messa in batteria Pochi minuti

Cariche di lancio n. 3

(dati al 1938)

Granata da 105 Di acciaio – peso kg. 15,550 o 15,600 – carica di schneiderite o di polvere nera e colofonia per il caricamento fumogeno

Granata monoblocco da 105 Di acciaio – peso kg. 15,600 – carica di schneiderite

Granata di ghisa accidiosa da 105 Di ghisa acciaiosa – peso kg. 16,300 – carica di polvere M.S.T.

Granata da 105 Mod. 32 Di acciaio – peso kg. 16,338 o 16,382 – carica di tritolo

Granata a d.e. da 105 Mod. 32 Di acciaio – peso kg. 16,198 o 16,242 – carica di tritolo

Normale 2 colpi ogni 3 minuti

Massima 6 colpi al minuto

Fonte:

F. Grandi, “Dati sommari sulle artiglierie in servizio e sul tiro”, Ed. fuori commercio, 1934.

F. Grandi, “Le armi e le artiglierie in servizio”, Ed. fuori commercio, 1938.

Padre Padrone

Padre Padrone – Gavino Ledda

Innanzitutto, un innocuo sondaggio: quanti appassionati lettori, specie se abitanti nell'(un tempo) opulento nordest, possono dire di conoscere questo autore sardo? Quanti possono affermare di averne letto il presente romanzo autobiografico, sua quasi unica opera, autentico best-seller nel ’75, quando uscì la prima edizione, altresì vincitrice nello stesso anno del premio Viareggio? Quanti, infine, hanno visto il film che i fratelli Taviani ne trassero e grazie al quale si aggiudicarono nel ’77 la Palma d’oro al festival di Cannes?

Ritengo che al terzetto di domande la risposta sia sempre: quasi nessuno.

Io stesso solo per caso arrivai a conoscere “Padre Padrone” e ciò capitò alcuni anni or sono guardando un programma a quiz condotto da Gerry Scotti, il quale, dopo aver rivolto al concorrente di turno una domanda sull’opera, ne consigliava caldamente la lettura: e poi dicono che la televisione “di massa” sia solo spazzatura! Wow, grazie Gerry!

Incuriosito, cercai dunque di comperare il libro ma mi accorsi che era praticamente assente dagli scaffali di tutte le librerie trevigiane. Scoprii, così, gli acquisti “on line” di cui usufruii per la prima volta.

Alcuni anni dopo ne notai invece alcune copie presso la libreria dell’aeroporto di Olbia, a testimonianza del legame ancora esistente fra Ledda e la sua natìa terra isolana.

Comunque, bando alle ciance… anch’ io, come il buon Gerry, ne caldeggio la lettura. A tutti.

Perchè nell’anima di tutti arde quel fuoco alimentato dalle nostre passioni, dai nostri talenti. Anzi, forse quel fuoco e quell’anima sono la stessa cosa! A volte quel fuoco ci avvampa, ne sentiamo il calore fino a scottarci, altre volte su di esso soffiano venti contrari e gelati e ne percepiamo quindi solo un lieve tepore ed un lontano crepitìo: a noi il compito di ripararlo dalle intemperie e di impedire che un piede nemico lo calpesti spegnendolo definitivamente! A noi la lotta per la vita!

Cosa può spingere infatti un analfabeta, strappato dalla scuola dal padre che ne fa un pastore perché ciò impone la povertà, a divenire un uomo colto fino a conseguire la laurea, se non il primordiale istinto di sopravvivenza? Un naturale bisogno di emancipazione è quel fuoco acceso nell’anima di Gavino, mantenuto vivo dall’amore per la cultura e dalla conquista della parola come arma per rompere il silenzio dell’ignoranza e la passività della sottomissione.

Poco importa se tale “rigenerazione” è stata preceduta da anni di isolamento in una natura selvaggia ed ostile, da anni di violenze perpetrate da quel “padre” presto tramutatosi in “padrone”: eventi traumatici, momenti dolorosi, sacrifici pesantissimi rappresentano elementi imprescindibili della lotta per la vita, vere e proprie molle che ci spingono a cercare la legna per alimentare il fuoco. Se non conoscessimo il buio e le asperità che incontriamo quando camminiamo nell’oscurità come potremmo infatti dire di conoscere il significato della luce irradiata dal fuoco? “Per aspera ad astra” dicevano i latini, ben prima di Ledda e del sottoscritto!

Intendiamoci: l’opera dell’autore sardo non è né un inno al cinico motto “mors tua vita mea”, né la storiella di un rampante “self-made man” de noantri: la lotta per la vita, la ribellione al peso che ci soverchia, lo abbiamo già detto, accomuna tutti e, in quanto “lotta”, prevede “vincitori” e “perdenti”, ma poco importa a quale categoria si appartiene, poco importa l’esito finale; l’importante invece è sentire l’ardore di non darsi mai per vinti, “come il montone nella sua lotta cozza e ricozza, finchè spesso vince proprio quello più piccolo e più testardo”.

Riferendosi inoltre a un destino talora crudele e beffardo nei confronti delle aspirazioni degli uomini (nell’episodio in cui il gelo distrugge l’oliveto della sua famiglia), Ledda scrive ancora: “la nostra tradizione ci indicò la via della riscossa. Il passato stesso dei pastori ci aveva insegnato la rassegnazione, a tornare subito dal sogno alla triste realtà: a riprendere la rincorsa (…). Tutti schierati e al proprio posto, però, si lottò per la sopravvivenza e si reagì con il solito spirito di conservazione”.

Come se, nella “lotta per la vita” non conti tanto la meta, quanto il viaggio che compiamo per giungere ad essa. Un viaggio durante il quale ci troveremo, prima o poi, a trascinare pesanti valigie.

Padre Padrone: L’educazione di un pastore

Gavino Ledda

Anno 1975

Edizione Euroclub (1978) su licenza Feltrinelli

Fonte piegodilibri.it

Gavino Ledda

Gavino Ledda

Nasce a Siligo, il 30 dicembre 1938 da una famiglia di pastori da Abramo (1908 – 2007) e Maria Antonia (1914 – 2013).

Il padre lo ritirò dalla scuola a sei anni, dopo avergli fatto frequentare solo alcune settimane della prima elementare, per iniziarlo al lavoro di pastore.

Fa il pastore fino a 20 anni, senza frequentare alcun tipo di scuola, poi prima di arruolarsi consegue da privatista la licenza elementare.

L’emancipazione di Gavino dall’analfabetismo non avvenne che in età adulta (nel 1958 decide di arruolarsi volontario nell’Esercito Italiano) quando durante il servizio militare, grazie all’incontro con il poeta Franco Manescalchi, compagno d’armi, riprese lo studio.

Nel 1959 diventa Sergente esperto in radiotecnica presso la Scuola delle Trasmissioni della Cecchignola, a Roma.

Nel 1961, a Pisa, Caserma Umberto 1° (poi Caserma Artale) consegue da privatista la licenza media. Nell’aprile 1962 si congeda dall’Esercito e ottiene, sempre da privatista, la licenza ginnasiale a Ozieri, in Sardegna, dove è nel frattempo rientrato.

Successivamente, è ammesso alla terza liceo classico, e nel 1964 sostiene la maturità classica. Si iscrive quindi all’Università “La Sapienza” di Roma e nel 1969 si laurea in Glottologia, con una tesi sul dialetto sardo.

Nel 1970 è all’Accademia della Crusca con Giacomo Devoto e nel 1971 è assistente di Filologia romanza e di Linguistica sarda a Cagliari.

Nel frattempo inizia a scrivere “Padre padrone. L’educazione di un pastore”, (la propria vicenda autobiografica) che completa nel 1974; nell’aprile 1975 il libro viene pubblicato da Feltrinelli e riscuote un notevole successo, ottiene il Premio Viareggio, viene tradotto in quaranta lingue e, nel 1977, diventa un film con la regia dei fratelli Taviani, che vince la Palma d’oro al Festival di Cannes.

Negli anni successivi, Ledda pubblica nel 1977 “Lingua di falce” (romanzo); nel 1978 “Le canne, amiche del mare“ (racconto); nel 1984 parentesi cinematografica con la realizzazione di “Ybris” (film); nel 1991 Aurum tellus (poesia); nel 1995 “I cimenti dell’agnello” (racconti e poesie) (ripubblicata poi nel 2000 con l’aggiunta di nuovi testi); nel 1998 Padre padrone (nuova edizione riveduta) con l’inedito “Recanto”; nel 2003 Padre padrone, con una nota filologica di Giancarlo Porcu; nel 2007 Istororra: Su Occhidorzu, in AA. VV. Cartas de logu. Scrittori sardi allo specchio, Cagliari, CUEC.

Nel 2006 gli è stato riconosciuto il Premio Nonino (Risit D’âur).

Nonostante la tirannia del padre in seguito lo scrittore si sarebbe riconciliato con lui, deceduto a 99 anni nel 2007.

Dall’anno 2000 è beneficiario della Legge Bacchelli che gli ha concesso un vitalizio di circa 1.000 Euro per il quale però deve sottoporsi alla procedura di dover attestare ogni mese di non essere morto.

Il libro che lo ha reso famoso

Per gentile concessione di Gavino Ledda