Roberto

Roberto

28º Reggimento “Pavia”

Il 28º Reggimento “Pavia” rappresenta una delle unità più emblematiche dell’Esercito Italiano, con una storia che affonda le sue radici nel 1860 e si estende attraverso i principali eventi militari che hanno segnato la storia d’Italia. Nato il 1º marzo 1860 come 28º Reggimento fanteria della Brigata “Pavia”, venne costituito a partire da reparti già esistenti dell’esercito sabaudo, formando una nuova brigata insieme al 27º Reggimento fanteria. Fin dai suoi esordi, l’unità si trovò coinvolta in operazioni decisive, non solo contro nemici esterni ma anche interni, come la repressione del brigantaggio nel Meridione negli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia. Tra i suoi primi successi sul campo di battaglia si annovera la partecipazione alla terza guerra d’indipendenza, dove si distinse nella campagna del Trentino, in particolare nelle battaglie di Borgo e Levico, meritandosi la medaglia d’oro al valor militare per gli audaci assalti alla baionetta che costrinsero gli austriaci alla fuga.

Nel 1870 il reggimento prese parte alle operazioni per la presa di Roma, e negli anni successivi contribuì alla mobilitazione per le guerre coloniali italiane. Durante la guerra d’Abissinia del 1895-1896, reparti del 28º furono impiegati nella tragica battaglia di Adua, uno dei momenti più drammatici della storia militare italiana. Con l’avvento della prima guerra mondiale, il 28º Reggimento entrò immediatamente in azione. Ordinato su tre battaglioni, operò inizialmente sul fronte dell’Isonzo, dove fu tra i primi a entrare a Gorizia durante la sesta battaglia dell’Isonzo nell’agosto 1916. Il reggimento si distinse in numerosi episodi, come l’attacco al Monte Podgora nel luglio 1915, e pagò un tributo altissimo in termini di vite umane, con oltre 1.500 fanti e 73 ufficiali caduti. Le azioni eroiche compiute durante il conflitto gli valsero numerosi riconoscimenti: oltre alla medaglia d’argento al valor militare assegnata dal re Vittorio Emanuele III, i membri del reggimento ottennero un totale di tre medaglie d’oro, 148 d’argento e 248 di bronzo per atti di valore individuale.

Nel periodo tra le due guerre mondiali, il reggimento venne riorganizzato più volte. Con l’ordinamento del 1926 tornò a denominarsi 28º Reggimento fanteria “Pavia”, mentre nel 1939 divenne parte della 17ª Divisione fanteria “Pavia”, operando in Tripolitania. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, il reggimento fu impiegato nel teatro nordafricano, dove combatté con valore nelle battaglie di Tobruch e di El Alamein, condividendo il destino della Divisione paracadutisti “Folgore”. Dopo durissimi scontri, la divisione e il reggimento furono sciolti nel novembre 1942 a causa degli eventi bellici. Durante questa campagna, il 28º guadagnò una medaglia d’argento al valor militare per il valore dimostrato.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, il 28º Reggimento venne ricostituito a Pesaro il 1º luglio 1958 come unità dedicata all’addestramento delle reclute, sostituendo il 6º Centro Addestramento Reclute. Articolato su tre battaglioni con sedi a Pesaro, Fano e Falconara Marittima, il reggimento svolse questo ruolo fino alla ristrutturazione dell’Esercito nel 1975, quando venne ridotto a 28º Battaglione “Pavia”. Questo battaglione, erede delle tradizioni e della bandiera storica del reggimento, fu assegnato alla Divisione meccanizzata “Folgore” fino al 1986. Nel 1991, il 28º Battaglione tornò a essere un reggimento a tutti gli effetti, e nel 1993 assunse la denominazione definitiva di 28º Reggimento “Pavia”.

A partire dal 2004, l’unità venne completamente trasformata, assumendo un ruolo altamente specializzato nell’ambito delle operazioni psicologiche e della comunicazione operativa, seguendo un processo di sviluppo iniziato già nel 2002. Questo cambiamento segnò l’inizio di una nuova fase, con il reggimento impegnato in operazioni in patria e all’estero. Tra le missioni internazionali più significative a cui ha partecipato figurano l’operazione Antica Babilonia in Iraq, la missione ISAF in Afghanistan, la missione KFOR in Kosovo e la missione UNIFIL in Libano. Sul territorio nazionale, il reggimento è intervenuto durante l’emergenza maltempo del 2012, fornendo supporto logistico e operativo nelle zone colpite del Montefeltro e dell’alto pesarese. Dal 1º settembre 2014, il 28º Reggimento Comunicazioni Operative “Pavia” dipende direttamente dal Comando delle Forze per Operazioni Speciali dell’Esercito, consolidando il suo ruolo chiave nell’ambito delle Psychological Operations (PSYOPS) e della comunicazione strategica, un ambito fondamentale per le operazioni moderne in contesti complessi e multinazionali. Con una tradizione militare che abbraccia oltre un secolo e mezzo, il 28º Reggimento “Pavia” rimane un simbolo di dedizione, adattabilità e professionalità nel panorama delle forze armate italiane.

Roberto Marchetti

Comandanti

Prima guerra mondiale

Colonnello Luigi Forneris, 24 maggio – 27 agosto 1915;

colonnello Pietro Ronchi, 16 settembre 1915 – 27 novembre 1916;

tenente colonnello Riccardo Pistelli, 27 novembre 1916 – 7 giugno 1917;

tenente colonnello Antonio Ferrari, 24 giugno – 5 settembre 1917;

tenente colonnello Augusto Allois, 6 settembre 1917 – fine ostilità.

Seconda guerra mondiale

Colonnello Fausto Pandolfini;

colonnello Ernesto Vergano;

colonnello Mario Re;

colonnello Michele Ricciuti;

colonnello Ulrico Torcia;

colonnello Gregorio Vecchi;

colonnello Giuseppe Vallerini;

colonnello Leone Cerruti;

colonnello Umberto Piscitelli;

colonnello Roberto Mango.

Decorazioni alla bandiera di guerra

Medaglia d’oro al valor militare – nastrino per uniforme ordinaria Medaglia d’oro al valor militare

«Nel fatto d’armi di Borgo decise la vittoria,dando arditamente l’attacco al paese, impadronendosene combattendo, caricando poi successivamente il nemico finché esso fu posto in completa rotta. La notte a Levico fu questo stesso reggimento che con bravura, sangue freddo e disciplina ammirabile caricava alla baionetta gli Austriaci senza mai rispondere al loro fuoco, come era stato ordinato, conquistando così palmo a palmo il paese. (Borgo e Levico, 23 luglio 1866).»

6 dicembre 1866

Medaglia d’argento al valor militare – nastrino per uniforme ordinaria Medaglia d’argento al valor militare

«Confermato l’antico valore e le vecchie gloriose tradizioni nelle lunghe e ostinate lotte sull’aspro terreno del Sabotino e del Podgora, prese poi parte gloriosa alla battaglia di Gorizia, e varcato l’Isonzo, portò prima la bandiera d’Italia nella conquistata città (luglio 1915 – agosto 1916).»

28 dicembre 1916

Croce di cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia – nastrino per uniforme ordinaria Croce di cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia

«Nei duri cimenti della guerra, nella tormentata trincea o nell’aspra battaglia,conobbe ogni limite di sacrificio e di ardimento; audace e tenace , domò infaticabilmente i luoghi e le fortune, consacrando con sangue fecondo la romana virtù dei figli d’Italia (1915 – 1918) (All’Arma di Fanteria).»

5 giugno 1920

Medaglia d’argento al valor militare – nastrino per uniforme ordinaria Medaglia d’argento al valor militare

«Durante 6 mesi di aspra vita operativa sul fronte di Tobruk, seppe con abile, ardimentosa opera, realizzare importanti conquiste, imponendo all’avversario la sua volontà tenace. Nella battaglia della Marmarica, iniziatasi dopo così lunga, logorosa prova, le virtù guerriere dei suoi bravi fanti si affermarono e rifulsero di eroismo in 40 giorni di dura, interrotta lotta. Assolvendo gravosi compiti di retroguardia, superò insidie e difficoltà di ogni genere e riuscì sempre ad infrangere l’impeto di forze preponderanti nemiche. La controffensiva trovò le sue energie morali intatte, fortemente tese verso la vittoria. Esempio luminoso di fede, di abnegazione, di indomito valore (Tobruk – El Adem – Ain El Gazala – Agedabia – Martuba, 30 maggio 1941 – 20 marzo 1942).»

31 dicembre 1947

Fonte: wikipedia

Incidente di volo

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda”

(Ugo Foscolo)

Cetto Guidi - Luogo dove vennero recuperati i resti del velivolo

Cetto Guidi - Luogo dove vennero recuperati i resti del velivolo

Luogo dove fu ritrovato il velivolo

Monumento a ricordo del tragico evento.

Il punto esatto dove furono trovati i resti differisce di un centinaio di mentri dal luogo dove è stato eretto il monumento.

Fu scelta questa posizione come giusto compromesso per permettere la coltivazione del terreno e al tempo stesso avere un facile accesso al cippo eretto in ricordo

L’Istituto Scudi di San Martino

Il 26° Gruppo Squadroni AVES “Giove” ha svolto un ruolo cruciale durante la disastrosa alluvione che colpì la Toscana nel novembre del 1966, distinguendosi per il coraggio, la professionalità e la dedizione nel portare soccorso alla popolazione colpita. In un contesto di emergenza senza precedenti, con intere zone sommerse dall’acqua e infrastrutture compromesse, gli equipaggi del reparto si misero subito in volo affrontando condizioni meteorologiche proibitive per raggiungere le aree isolate, trasportare viveri, medicinali e personale sanitario, oltre a evacuare i cittadini in pericolo. L’impegno instancabile del personale del 26° Gruppo, supportato da mezzi e tecnologie allora all’avanguardia, permise di salvare numerose vite e alleviare le sofferenze di una popolazione messa in ginocchio dalla furia delle acque. L’abilità e la tempestività degli equipaggi furono determinanti per il successo delle operazioni, che si protrassero per giorni senza sosta, dimostrando l’efficacia e il valore dell’Aviazione dell’Esercito nelle missioni di protezione civile. Il sacrificio e la dedizione profusi durante quei tragici eventi trovarono un importante riconoscimento ufficiale nel conferimento dello “Scudo di San Martino” da parte del Comune di Firenze, un’onorificenza che rappresenta la gratitudine della città per l’opera meritoria svolta in quei momenti di drammatica emergenza. Il 26° Gruppo Squadroni AVES “Giove”, con il suo intervento tempestivo e determinato, ha lasciato un segno indelebile nella storia delle operazioni di soccorso, confermando il ruolo essenziale dell’Aviazione dell’Esercito nell’affrontare le calamità naturali e nell’assistere la popolazione civile nei momenti di maggiore difficoltà.

Roberto Marchetti

L’Istituto Scudi di San Martino: Un Simbolo di Solidarietà e Altruismo

Nato a Firenze nel 1983, l’Istituto Scudi di San Martino si distingue per il suo impegno nella promozione della solidarietà umana, premiando persone ed enti che si sono contraddistinti per atti di altruismo, coraggio e generosità. L’iniziativa si concretizza ogni anno con una solenne cerimonia nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, in prossimità dell’11 novembre, giorno dedicato a San Martino.

Il riconoscimento degli “Scudi di San Martino” viene assegnato a coloro che si sono prodigati per il bene altrui, ricevendo scudi in argento, bronzo o attestati di benemerenza. Dal 1984, l’Istituto ha insignito numerosi individui e organizzazioni, tra cui Vigili del Fuoco, medici, volontari e personalità note per il loro impegno umanitario.

L’Istituto ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui la medaglia del Capo dello Stato nel 2011 e 2012, firmata dal Presidente Giorgio Napolitano. Inoltre, ha sviluppato un’importante rete internazionale con delegazioni in Europa, Asia, Africa, Stati Uniti e America Latina, rafforzando il messaggio universale di fratellanza e aiuto reciproco.

Oltre alla premiazione annuale, l’Istituto si impegna attivamente in iniziative benefiche, come raccolte fondi per bambini affetti da malformazioni o per famiglie in difficoltà economica, distribuendo pacchi alimentari ai bisognosi.

Tra gli insigniti storici spiccano Madre Teresa di Calcutta, la Regina Rania di Giordania, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i Vigili del Fuoco di New York. L’Istituto continua a celebrare e sostenere chi si distingue per dedizione e spirito di servizio, incarnando l’eredità di San Martino, il santo che donò il suo mantello a un povero bisognoso.

L’Istituto Scudi di San Martino rappresenta un faro di speranza e riconoscimento per chi mette il bene degli altri al primo posto, testimoniando il valore universale della solidarietà umana.

Fonte: scudisanmartino.com

Falco

Dipinto su muro, era un falco, per volere del magg. Mangione. Il suo desiderio era che il nominativo fosse “falco” seguito dal numero di anzianità, anziché “gabbiano”. Purtroppo in Brigata esisteva già la compagnia “falchi”, così non venne concesso l’uso del nominativo “falco” e venne cambiato in “gabbiano”. A seguito di questo cambio di nominativo il dipinto venne cancellato.

Vennero relaizzati diversi oggetti rappresentate il “falco” come gli scudi araldici in metallo su disegni di Franco Sasso e piatti in ceramica.

Personale del RAL con sullo sfondo il falco dipinto sulla parete.

Foto tratta dal libro di Paolo Farina

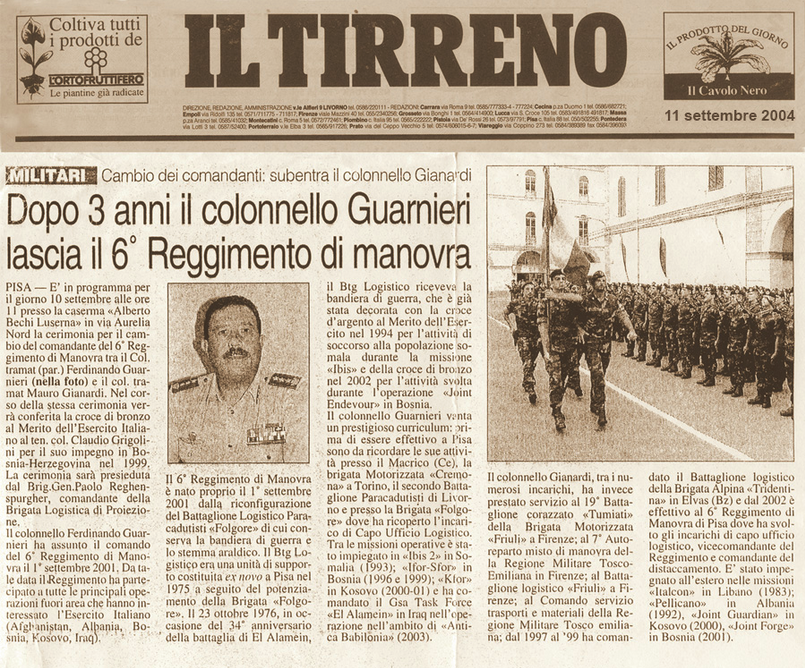

Rassegna stampa

26 ° Gruppo Squadroni AVES “Giove”

La nascita dell’elicottero e il suo impiego nei tempi moderni

L’elicottero rappresenta una delle conquiste tecnologiche più straordinarie del XX secolo, un mezzo aereo che ha rivoluzionato il trasporto, la sicurezza e le operazioni militari. La sua origine affonda le radici in studi e teorie antiche, ma è solo con il progresso tecnologico che si è potuto realizzare un velivolo efficiente e manovrabile. L’idea di un dispositivo capace di sollevarsi verticalmente senza la necessità di una lunga pista di decollo risale almeno al Rinascimento. Nel XV secolo, Leonardo da Vinci concepì un progetto chiamato “vite aerea”, un dispositivo elicoidale che avrebbe dovuto sollevarsi grazie alla spinta dell’aria. Sebbene irrealizzabile con le tecnologie dell’epoca, il concetto anticipava il principio di funzionamento degli elicotteri moderni. Nei secoli successivi, numerosi inventori tentarono di creare macchine volanti basate sulla propulsione verticale. Tuttavia, fu solo nel XX secolo, con l’avvento di motori più potenti e leggeri, che si iniziarono a sviluppare prototipi funzionanti. Il primo elicottero capace di un volo controllato fu il Focke-Wulf Fw 61, sviluppato in Germania nel 1936 da Heinrich Focke. Tuttavia, fu l’inventore russo naturalizzato statunitense Igor Sikorsky a perfezionare il concetto, sviluppando nel 1939 il VS-300, che divenne il prototipo per gli elicotteri moderni con un rotore principale e un rotore di coda per la stabilità. Un contributo importante venne anche dall’ingegnere italiano Corradino D’Ascanio, che progettò uno dei primi prototipi di elicottero in Italia negli anni ’30, gettando le basi per lo sviluppo di velivoli a decollo verticale. Negli anni successivi, la tecnologia degli elicotteri si affinò notevolmente, trovando impiego inizialmente in ambito militare durante la Seconda Guerra Mondiale. La Guerra di Corea (1950-1953) segnò il primo utilizzo massiccio di elicotteri per il trasporto di truppe e il soccorso medico, un ruolo che si consolidò ancor di più nella Guerra del Vietnam (1955-1975), con modelli iconici come il Bell UH-1 Iroquois, noto come “Huey”. Oggi, l’elicottero è un mezzo essenziale in numerosi settori. In ambito civile, viene impiegato per il trasporto passeggeri, il soccorso alpino, la lotta agli incendi boschivi e il controllo del traffico. La sua capacità di atterrare e decollare in spazi ridotti lo rende insostituibile in missioni di emergenza e in ambienti urbani. In campo militare, gli elicotteri continuano a essere una risorsa strategica, utilizzati per trasporto tattico, sorveglianza e combattimento. Modelli avanzati come l’AH-64 Apache e l’NH90 dimostrano come l’innovazione tecnologica abbia reso questi mezzi sempre più sofisticati e versatili. L’evoluzione continua con lo sviluppo di elicotteri a propulsione elettrica e modelli a pilotaggio remoto, che potrebbero rivoluzionare ulteriormente il settore nei prossimi decenni.

Roberto Marchetti

26° Gruppo Sqd. ALE “Giove”

Origini

Il 26° Gruppo Squadroni è stato uno dei reparti di volo più prestigiosi dell’Aviazione dell’Esercito, secondo in ordine di costituzione sull’aeroporto di Pisa tra le unità ad ala rotante. La sua origine risale al 1° luglio 1966, quando, in base al Provvedimento 900-S/15162571 del 4 giugno dello stesso anno, venne istituita la Sezione Elicotteri di Uso Generale (SEUG) con il compito primario di fornire supporto ai lanci umani della Brigata Paracadutisti di Livorno e della Scuola Militare di Paracadutismo (SMIPAR), oltre a soddisfare le esigenze operative dei suddetti reparti nei limiti delle proprie capacità. Il comando della nuova Sezione venne affidato al Maggiore Aldo Mangione, un ufficiale paracadutista con la qualifica di “pilota osservatore” e “pilota di elicottero”, che già da tempo, presso il CAALE di Viterbo, si era fatto promotore della necessità di un’unità elicotteristica in seno alla Brigata Paracadutisti. L’organico iniziale era estremamente ridotto e comprendeva solo due ufficiali piloti subalterni, sei sottufficiali, due graduati (Boschi Bruno e Cavallo Rosario) e tredici militari di truppa. A questi si affiancava una dotazione altrettanto essenziale di mezzi: due elicotteri Agusta Bell AB-205 di prima serie, identificati con le matricole EI 250 ed EI 251, ai quali nel 1967 se ne sarebbe aggiunto un terzo in conformità con la prevista dotazione organica della Sezione. L’assegnazione operativa della SEUG si tradusse nella scelta di un nominativo radio distintivo: “Para”, seguito dal numero individuale dell’elicottero impiegato nelle missioni. L’infrastruttura di supporto era altrettanto spartana, con la Sezione costretta a operare in condizioni logistiche precarie. Le prime sistemazioni furono infatti ricavate in metà hangar Savigliano binato, con relativa appendice ovest, concesse in uso dall’Aeronautica Militare a partire dal 25 luglio dello stesso anno. Oltre agli elicotteri, la Sezione disponeva di una manciata di automezzi e alcuni apparati per le trasmissioni, strumenti essenziali per garantire il funzionamento delle operazioni di volo e il collegamento con le unità paracadutiste a terra. L’istituzione della SEUG segnò un passaggio fondamentale nella storia dell’Aviazione dell’Esercito, ponendo le basi per un’evoluzione operativa che avrebbe reso l’ala rotante uno strumento imprescindibile per il supporto delle unità aviotrasportate. Il Maggiore Mangione, con il suo impegno e la sua visione strategica, contribuì a plasmare un’unità che nel tempo sarebbe cresciuta fino a diventare il 26° Gruppo Squadroni, acquisendo un ruolo di rilievo all’interno dell’Aviazione dell’Esercito Italiano. La nascita e i primi anni della Sezione riflettono la determinazione e la capacità di adattamento delle forze armate italiane, che in un contesto logistico e operativo non sempre favorevole riuscirono a sviluppare una componente elicotteristica altamente efficiente e in grado di rispondere alle esigenze della Brigata Paracadutisti.

Roberto Marchetti

Fonte: “Volando sul campanile” di Paolo Farina

AB-206 JetRanger

Roberto Marchetti – Carpegna anni 90

Nell’ottobre 1961 la United States Army emise una specifica (RFP) per la fornitura di un elicottero leggero da ricognizione (Light Observation Helicopter – LOH). Al concorso risposero con un proprio progetto 12 aziende del settore tra le quali Fairchild-Hiller, Hughes Tool Co. Aircraft Division e la Bell che presentò il Model 206, selezionato dalla commissione per passare dalla fase progettuale a quella successiva ed al quale venne assegnata la denominazione ufficiale YHO-4A.

La Bell nel 1962 realizzò 5 prototipi da fornire alla U.S. Army per test di valutazione durante i quali i collaudatori giudicarono il modello sottopotenziato, un problema che probabilmente lo estromise dal concorso in quanto il loro YOH-4A non risultò tra i progetti che passarono alla fase successiva. In seguito la Bell tentò di introdurre il loro modello sul mercato civile riscuotendo però scarso interesse da parte dei potenziali acquirenti. A seguito di una ricerca di mercato si scoprì che questo era dovuto principalmente all’aspetto, poco gradito al pubblico, per cui incaricarono l’ufficio progetti di ridisegnare la parte anteriore della fusoliera in modo che risultasse esteticamente più elegante. Il modello così modificato assunse la linea che conserva tuttora e la nuova denominazione Model 206A JetRanger, conquistando il successo commerciale e diventando capostipite di una serie di modelli e sviluppi altrettanto fortunati.

Il JetRanger, introdotto sul mercato civile nel 1967, venne aggiornato tre volte, ma il suo aspetto rimase sostanzialmente invariato. Nel 1971 venne introdotto il primo modello aggiornato, il 206B JetRanger II, sostituito nel 1977 dal 206B-3 JetRanger III, che si distingueva per l’adozione di un nuovo rotore di coda e di una motorizzazione più potente.

Negli Stati Uniti è un modello molto popolare e riconosciuto grazie al suo intenso utilizzo nei servizi giornalistici sulle condizioni del traffico.

La U.S. Army, che gli diede la denominazione OH-50 Kiowa, lo selezionò per impiegarlo sostanzialmente nello stesso ruolo civile, mentre United States Navy, Marines, e United States Coast Guard usano una particolare versione 206, denominata TH-57 Sea Ranger, nella scuola di volo di NAS Whiting Field. La versione denominata TH-67 Creek viene impiegata dalla U.S. Army come addestratore per piloti elicotteristi. Il 206 LongRanger, al contrario del più corto JetRanger, grazie alle sue dimensioni è impiegato normalmente nel servizio di elisoccorso.

Nei piani di volo la designazione ICAO per JetRanger e LongRanger è B06.

Il 24 gennaio 2008 la Bell ha annunciato la sospensione della produzione del 206B-3 al termine dell’evasione degli ordini, prevista nel 2010.

Il Bell 206 detiene il primato di essere il primo elicottero ad aver effettuato il giro del mondo nel 1983 ai comandi dell’uomo d’affari australiano Dick Smith, impresa riuscita grazie al rifornimento effettuato in mare aperto tramite l’appontaggio su navi container.

da: wikipedia.org

Scuola di volo dell’ A.M.

Nel maggio 1953 sull’aeroporto di Roma-Urbe fu costituito il Reparto Addestramento Elicotteri dell’Aeronautica Militare, equipaggiato con i Bell 47D e i Sikorsky WS-51 Dragonfly. Nel dicembre 1954 arrivarono direttamente da Cascina Costa i primi esemplari di AB-47G costruiti su licenza dall’Agusta, e il 2 aprile 1955 il R.A.E., lasciata una sezione a Roma-Urbe, fu trasferito sull’aeroporto Girolamo Moscardini di Frosinone assumendo la denominazione di Centro Elicotteri. Il 27 aprile dello stesso anno è costituito il 208º Gruppo Volo, su 429ª e 430ª Squadriglia, e il 1º gennaio 1957 il 209º Gruppo Scuola Impiego, su 431ª e 432ª Squadriglia, che affiancò il precedente 208° divenuto Gruppo Scuola Volo.

Nel 1958 il 209º Gruppo Scuola Impiego e il Centro Elicotteri vennero trasferiti a Centocelle andando a costituire il Reparto Volo del Centro Elicotteri A.M. con compiti prettamente operativi. Il 15 febbraio 1960 fu costituito a Frosinone la Scuola Volo Elicotteri (S.V.E.) con compiti di addestramento al pilotaggio di velivoli ad ala rotante del personale dell’Aeronautica Militare, e di altre Forze Armate della Repubblica. La S.V.E. fu suddivisa in 208º Gruppo Volo, Gruppo ERT (manutenzione) e Gruppo SOG (logistico), ed iniziò il primo corso il 7 giugno 1960 dotata di 12 elicotteri AB-47G, tre AB-47J, due velivoli da addestramento Macchi M.416 e uno da collegamento North American T-6 Texan. Nel corso del 1961, oltre all’attività di addestramento, viene costituita anche la Scuola Istruttori di Volo (S.C.I.V.).

Il 21 giugno 1985 la S.VE., per decisione dello Stato maggiore Aeronautica Militare, assume la denominazione di 72º Stormo, equipaggiato con elicotteri Agusta-Bell AB 204. Nel maggio 1990 gli AB.47J e gli AB.204B iniziano a venire sostituiti dai primi Breda-Nardi NH-500E.

Dal 1999 elicotteri e il personale del 72º Stormo vennero rischierati sull’aeroporto di Dakovica, a supporto dei contingenti italiani e NATO della KFOR (Kosovo FORces) operanti in Albania (luglio 1999-giugno 2000) e in Kosovo (giugno 2000-dicembre 2003). Dal novembre 2000 iniziarono le operazioni in Eritrea nell’ambito della missione UNMEE (United Nation Mission Ethiopia-Eritrea), terminate nel luglio 2001.

Attualmente il 72º Stormo, intitolato alla Medaglia d’oro al valor militare Sergente pilota Marcello De Salvia, opera con il 208º Gruppo su TH-500B, il GIP (Gruppo Istruzione Professionale), il 472º Gruppo STO, il 572º Gruppo SLO, il GEA (Gruppo Efficienza Aeromobili) e la Compagnia Protezione della Forze.

Girolamo Moscardini

Naque a Roma il 14 Aprile 1905, da Lorenzo e da Enrichetta Sartori, ambedue di Pofi, appartenenti ad una delle famiglie più agiate del paese dopo i Colonna. La sua famiglia si trasferisce a Roma, quando lui ancora non nasceva, ma nonostante ciò, il paese natio non era stato dimenticato, anzi, molto spesso e specialmente nei periodi estivi, la famiglia Moscardini tornava volentieri a Pofi.

Girolamo Moscardini frequentò le scuole di istruzione primaria del rione portico d’Ottavio di Roma, egli già nei primi anni di scuola dimostrava grande intelligenza e vivacità, tanto che, si disse di lui, più tardi che “ era nato con le ali”, il tempo e le sue gesta furono infatti testimoni di tale affermazione. E’ tra i primi della classe, anche negli anni del liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”.

Terminati gli studi superiori, freguenta la facoltà di ingegneria presso l’Università di S. Pietro in Vincoli. Girolamo, medita a lungo sul suo futuro, e , la conquista del cielo era la sua passione, e la scelta vincente. Abbandonò, così, subito gli studi universitari ed entrò a far parte della gloriosa arma aereonatica.

L’anno seguente, fu ammesso a frequentare il Corso Aquila primo dell’accademia Aereonatica Militare, anche qui, infatti, si distinse per le sue brillanti doti di Ufficiale e pilota, tanto che svolse intense attività di istruttore di volo, ed ottenne il grado di capitano pilota e fece parte della gloriosa scuola di navigazione aerea d’alto mare di Orbetello. La sua carriera, volge rapida e brillante, infatti, nel 1924 fu ammesso come allievo nella Regio Accademia Aereonatica; nel 1925 viene nominato osservatore dall’aereoplano; nel 1926 riceve i gradi di sottotenente e viene trasferito allo Stormo Scuole Militari d’Aviazione; nel 1927 è promosso tenente e nell’agosto dello stesso anno raggiunge la Scuola di pilotaggio della Regio Accademia di Capua.

Numerosi i traguardi raggiunti negl’anni, tanto che fu prescelto per partecipare al Giro aereo d’Europa, come uno dei migliori piloti esistenti sul territorio nazionale ed europeo. Purtroppo il destino con lui fu crudele, mentre si preparava all’impegnativa gara, con tutto l’entusiasmo della sua giovinezza, per portare sempre in alto i colori della patria, cadde con il suo aereo Breda 33, nel cielo di Castellana a Varese, durante un volo di esercitazione .

Era il 3 Agosto del ’32, il Capitano Girolamo Moscardini aveva ventisette anni. All’eroe furono conferite solenni onoranze funebri, ed alcuni giorni dopo la sua salma fu trasferita da Castellanza a Roma ove fu sepolta nel cimitero del Verano.

da: comune di Pofi.it

Aviazione dell’Esercito

Volat Agile Rapide Observat

L’Aviazione dell’Esercito ritrova le sue radici nei primi voli di guerra condotti dall’Esercito in Libia nel 1911-12, durante la prima guerra mondiale.

Attività che si identificano con la nascita dell’Aeronautica Militare. La continuità della tradizione è rappresentata per l’Esercito dal personale destinato a missioni di Osservazione Aerea fino alla costituzione delle prime unità dell’Aviazione Leggera dell’Esercito.

Nel maggio 1951 ha vita presso la Scuola di Artiglieria, il Reparto Aereo di Artiglieria, con compiti di osservazione aerea del tiro, controllo e guida di unità, trasporti di emergenza, collegamenti fra unità a terra.

Trasformato nel 1952 in Centro Addestramento Osservazione Aerea per l’Artiglieria, nel 1954 concorre a costituire le prime Sezioni Aerei Leggeri (SAL) sostituite nel 1956 dai Reparti Aviazione Leggera (RAL) nei quali sono comprese anche squadriglie di elicotteri.

Il 1° giugno 1957, ampliati i compiti istituzionali, il Centro diviene Centro Addestramento Aviazione Leggera dell’Esercito e si sposta nella sede di Viterbo.

Successivamente l’Aviazione Leggera dell’Esercito estende i propri compiti all’elitrasporto tattico e logistico ed a partire dal 1970 fornisce i reparti di volo di elicotteri da trasporto ed armati, per assicurare sostegno di fuoco alle unità operanti.

Non meno importante, l’opera di soccorso e di collaborazione prestata a favore della popolazione civile, soprattutto in occasione di gravi calamità naturali.

Nel maggio 1971 è adottato il basco azzurro e nel 1976 si formano i Raggruppamenti ALE che riuniscono più gruppi squadroni.

Trasformate le unità operative in reggimenti, dal 12 giugno 1993 è ufficializzata la denominazione di Aviazione dell’Esercito.

Attualmente sono in vita 5 reggimenti operativi, un centro addestrativo e 4 reggimenti di sostegno.

Con Decreto Ministeriale del 1° giugno 1999, l’Aviazione dell’Esercito diventa una Specialità dell’Arma di Cavalleria, assumendo la denominazione di “Cavalleria dell’Aria”.

In attuazione della legge n. 276 del 2 agosto 1999, le Bandiere di Guerra del Centro e dei reggimenti sono sostituite dagli Stendardi.

Dal 3 novembre 2003 la Cavalleria dell’Aria confluisce nella nuova Aviazione dell’Esercito, specialità di Forza Armata.

da: esercito.difesa.it